■寫回憶錄是「向讀者大眾告解」?這書言論甚怪。 作者提供

■寫回憶錄是「向讀者大眾告解」?這書言論甚怪。 作者提供黃仲鳴

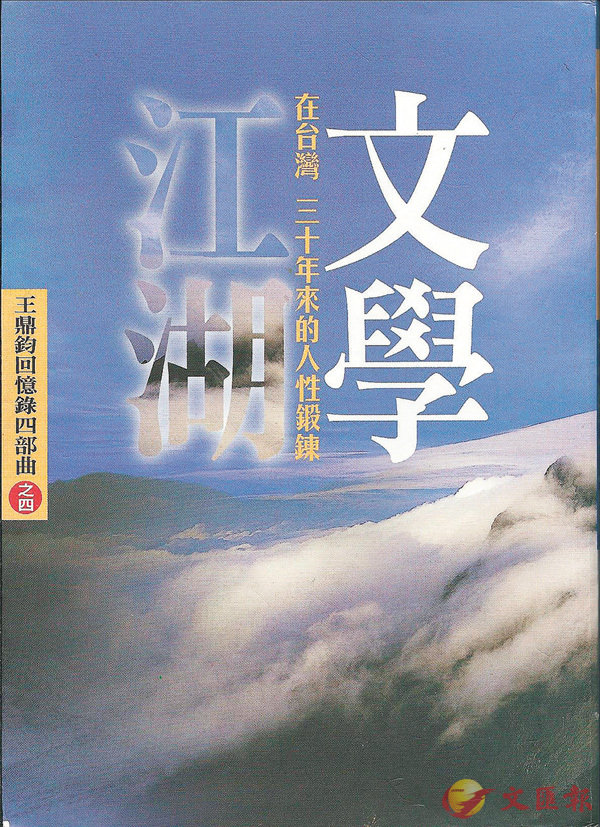

年前,武漢古遠清問我有沒有看過王鼎鈞的《文學江湖》。我搖搖頭,意即沒有什麼興趣。台灣作家中,不甚喜此人,作品麻麻哋也,古說有書可以寄贈。聞言不可推卻。不久,即收到寄書,放在一旁,也沒時間看。武林有江湖,文林當然有江湖;「江湖」一詞,幾已用濫了。日前執書,翻出這個「江湖」,一看之下,一九四九年後的台灣文況,居然歷歷在眼前。長了不少見識。

不過,總嫌王鼎鈞行文遮遮掩掩,不夠痛快。如釋「文學江湖」:

「我覺得文學也是紅塵的一個樣相,所以我記述所見所聞所思所為,取名《文學紅塵》。後來知道這個書名早被好幾位作家用過,就放棄了。紅塵是今日的觀照,江湖是當日的情景,依我個人感受,文學在江湖之中。文學也是一個小江湖,缺少典雅高貴,沒有名山象牙塔,處處身不由己,而且危機四伏,我每次讀到杜甫的『水深江湖闊,無使蛟龍得』,至今猶有餘悸。」

如此釋題,令我看得不過癮。檢閱正文的「江湖」,也是扭擰得令人不舒服。如他寫胡適:

「胡先生的『忍』功了得,以他在新文學運動中的地位、以他竟能排除眾聲喧嘩的誘惑,抵抗新聞記者的挖掘。」

上世紀五十年代了,胡適不再談「新文學」有何出奇?所謂「眾聲喧嘩的誘惑」,如何「誘惑」了?其後他說:

「回想起來,胡先生鼓吹言論自由,不遺餘力,文藝表現的自由就是言論自由的一部分。可是他從未這樣說過,那時候,我們也沒有這樣的觀念,我們總覺得他越來越跟文學不相干。」

王鼎鈞這思想、這邏輯很奇怪,胡適「從未這樣說過」,有什麼出奇?難道他真的不懂乎?是不是一定要他開腔表白?不表白,就表示他「越來越跟文學不相干」?

要知道,那是一九五零年代,時局不同了,政治環境不同了,胡適思想再不是停留在五四時代了,王鼎鈞竟如此「要求」他,莫名其妙。

最可笑的是,胡適在一次演講中,談到內地「改造作家」,丁玲「跪」在文協的地板上擦地板,胡適「『跪』字吐音很重,聲音也拉長,同時兩隻手做出擦地板的姿勢,表情很悲愴。」胡適舉此例,只是表明「尊嚴」這問題,可是王鼎鈞卻說:「當時我也想到,作家擦地板乃是小事一樁,舉此一例說明人沒有尊嚴,他也太輕視勞動服務了......」如此風馬牛,如此指胡適「太輕視勞動」,簡直是胡說。我想,他對文革時的作家尊嚴問題可有什麼看法?

他寫回憶錄,是「用天主教的告解作比喻」,「說出來就解脫了」,「天主教徒向神父告解,我向讀者大眾告解」,後文卻說:「寫回憶錄是為了忘記」,如何「忘記」?白紙黑字印了出來,如何「忘記」?他真的「忘記」了?胡說八道。