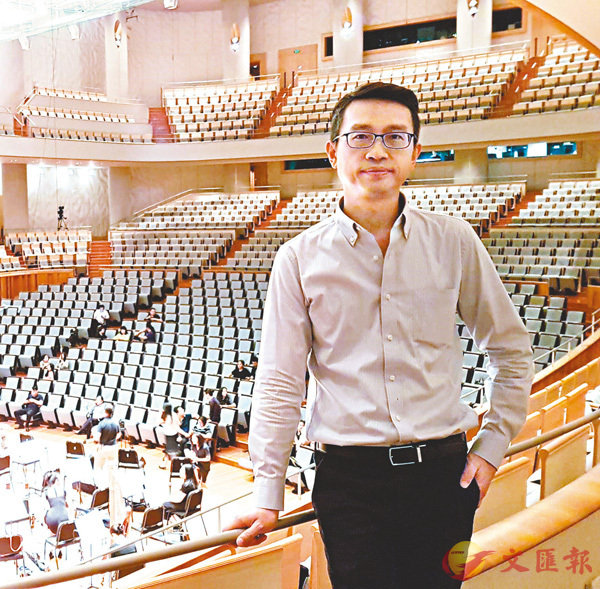

■王憓

■王憓作為生在音樂世家的一名徹頭徹尾的「藝二代」,有個二胡大師爸爸(王國潼),王憓似乎理應對別的行業有些天然的好奇與叛逆,彷彿基因中就與這把琴有骨子中的感情,但他沒有因為是大師的後代而有優待,反而是受到更嚴苛的要求,他是從一次又一次參加比賽,日與夜的苦練,一分一分成績累積成今天的地位。「我自己也覺得很奇怪,我從未對別的東西感興趣,從小便沉醉音樂,儘管少年時期受壓抑,都沒有改變對演奏二胡,創作樂曲的熱愛。」通過數十年的實踐,他已經形成自己的一個體系風格「都市二胡音樂」。■採訪:胡茜、焯羚

說起二胡,大抵總會有個淒淒涼涼的印象:瘦骨伶仃的盲眼老人坐在寒風中期期艾艾地拉着扁平的調子,不是每位二胡演奏家都是架着黑眼鏡的阿炳,曲目也不只都是《二泉映月》,新一代二胡音樂演奏家形象可以很時尚,二胡音樂可以很輕快很有生活氣息,王憓創作的二胡音樂就是很具都市氣息,所以王憓想負起使命--推翻既有的刻板印象,重建二胡音樂的標籤;希望用二胡傳遞城市人的情感、文化、信息,建立人與人之間的溝通是他音樂的精神......

形成二胡新派系

「都市二胡音樂」從廣義和字面上解釋是指,具有都市文化格調的二胡音樂,「都市二胡音樂」與都市文化的邏輯關係大致是:都市文化包含都市音樂,都市二胡音樂是音樂的分支,「都市二胡音樂」屬於都市文化是毫無疑問的。

王憓演繹出來的二胡音樂有「都市風格與韻味」的特色,而被相關學者認定是對二胡音樂的創新,並冠之以「都市二胡音樂」這個名稱,王憓之所以能形成自己的二胡音樂藝術風格是因為他:路子正、功夫深 、演奏技能高,藝術視野廣;在繼承了父親琴藝特色外,又有自己的個性與特點。

在音樂這條路上,王憓絕對可以稱為擁有得天獨厚的優勢,是個音樂界的「富二代」,這個「富」不是指金錢,而是其基因,其豐富的音樂素養,豐富的經歷,他和許多領域、地區的音樂家們有過合作,音樂會舉辦的場數也不勝枚舉。他不想局限眼下的成就,他還在不停歇地向前走着。

簡單的東西往往最難做到極致,二胡恐怕便是能夠渾然闡釋這句話的一種弦樂:通體只有兩根弦,手指按上去又是懸空的,音律不好找準,拉出變幻無窮的音調時既要柔又不能失了真。

「很多音樂是技術中提取的『效果』,並不是說不好,但音樂本身的旋律不能被忽視,這是這門藝術的根基。技術是要為藝術服務的,不能本末倒置。現在有很多人做音樂,比較重視自己在演奏上的技巧,但是忽略了顧及聽者的思想和情感。」王憓說到這裡,非常慨歎。他覺得所謂的高明技巧並不那麼頭等重要:「現在的很多音樂、樂曲只適合音樂家,並不大眾。其實,音樂的意義不是炫技,藝術並不高人一等。」

二胡大師劉天華對王憓的影響很大,是他自小的學習對象。但他自認風格需要個人去摸索和創造,這些年在音樂中的浸淫,使他深感將音樂融入時代中的重要性。「香港比較沒有這種文化的氛圍,但若以普羅大眾都能接受的風格讓聽眾先『走進來』,感受個中美妙,自然就能營造一個環境。」他說:「聽眾是要培養的。」

古典音樂的某些意義在於經典二字,但一味的固守成規並不是打開聽眾耳朵的鑰匙。「要做一個作品,能被現代人真正接受,是需要去照顧這個時代的聽覺習慣,而不能夠墨守成規。」從經典二胡的演奏者,到一種新派的創作者,王憓覺得自己的音樂很「現代」。

為了符合現代人的聽覺習慣,王憓摸索了不少日子:「我的父親是開創快速二胡技巧的第一人,但是後來,他沒有繼續往這個方向發展,因為他知道二胡是不適合的,這個樂器的氣質不是這樣的。」王憓的父親王國潼在二胡方向造詣極深,更研製了改良後的幾款二胡的樣式,其中「方圓二胡」通過改變二胡的傳統規格,使它的音質變得更加渾圓厚重,對於聽者來說,音色更容易被接受,是目前非常普及的一種二胡樣式。傳統的美不會因為進步而消解,反而因為硬件的完善變得錦上添花起來,而王憓要做的,則是在「軟件」上的「更新」,讓二胡也能走進「2.0時代」。長期居於香港,王憓對這個城市有深厚的理解:「我寫了很多關於香港的曲目,節奏比較流行、快,這就是香港給我的感受。」

「最特別的是香港的銀龍集團50周年邀請我為他們作首主題曲,我創作的《 龍情.濃情 》譜寫出了最具代表的香港都市茶餐廳文化情感,老闆非常喜歡。」以好聽 、易拉,具有都市音樂美感以及都市人音樂心理、聽覺需求的樂曲,繼續將都市二胡音樂走進二胡演奏及學習者的音樂生活中,讓大家都享受新藝術帶來的快樂。除教學、演奏外,更希望把他的都市二胡音樂更廣泛的在媒體、娛樂、商業不同範疇中應用。

「都市二胡音樂」之美

雖然自小接受非常規整的科班音樂教授,但他在作曲上絕不讓自己匠氣,「《Feeling》這首曲子,是我在美國芝加哥的演奏會結束後寫出來的,一氣呵成。」王憓覺得那個芝加哥的夏天給他寧靜、清新的感覺,希望用二胡拉出這種獨特的、不同於既有印象的氣質,讓聽者從密集的生活節奏中剝離出自己,體味一種反差的、遠離塵世的矛盾美。他的「都市二胡音樂」就是因為其中飽含了他對不同城市、察覺到不同生活氣息的反饋,「你眼前的環境越是亂,越是需要去脫離,不要放棄對美好的追求。」

「我對事物和人的感覺很敏銳,很多事情可以觸發我的靈感。」王憓承認自己有這項天賦。正如他所言,越是在高效、快節奏的水泥森林搏殺,越是要柔美、清新的音樂給耳朵做「按摩」,為靈魂洗禮。王憓希望聽到他的曲調的人能夠產生共情,他說:「每一首樂曲的創作,都應該和它的背景有關係,比如我寫《岩手夜曲》就是東日本311大地震之後的創作。我在那裡演出,雖然事件已事過境遷,但仍猶見痕跡,我很了解這個地方,創作情感是有真正的感受。」若聽慣了流行樂的現代人會被嚇一跳,這樣的曲子,彷彿就是要帶你去到白雪皚皚的北海道,去到楓葉飄落的紅色香山,去住到星星裡、黑洞裡。

藝術折射時代,早期的二胡樂鮮見快樂的樂曲,但隨着近些年的國樂及古典音樂的年輕化,這領域的新作越來越趨多樣化,富有新意,王憓樂見這一變化。