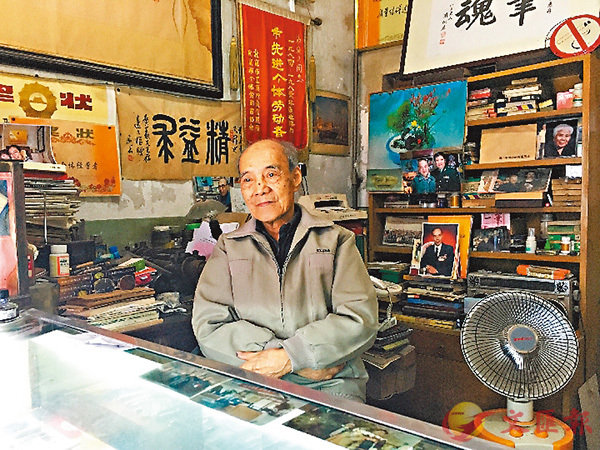

■張廣義坐在位於北京鬧市區的小店中。新華社

■張廣義坐在位於北京鬧市區的小店中。新華社一枝上好的鋼筆,筆尖通常由黃金製成;由於黃金質軟,其上會焊有一個堅硬的金屬小圓球。將這個小顆粒焊到筆尖上,再將其從中切割,以使顆粒的縫隙和筆尖中縫保持一致--這是修筆行當裡最難的技術,俗稱「點金尖」。「這是我的拿手活。」89歲的修筆人張廣義語氣中帶着一絲自豪,「幾十年前,北京『點』得好的,也不過就三位。」他口中的另外兩位,早在十幾年前就不再以修筆為生了。

匠心堅守七十年

在北京繁華的東四南大街,老舊的「廣義修筆店」彷彿封存住了一段時光。推開木框玻璃門,走進不到十平方米的店舖,只見用了幾十年的兩層櫃枱裡擺着多種國產鋼筆,工作桌上堆滿了微微生銹的精巧機器,四面牆上貼着微微泛黃的字畫、報紙、獎章。

「我就愛這個,愛了一輩子。」張廣義生長在父親的文具店中。十幾歲時,他開始「琢磨」起鋼筆,後於上世紀六十年代開了自己的修筆店,一修就修到現在。

從熱鬧到冷清,這麼些年,張廣義的小店見證了鋼筆在中國的「起起落落」。

上世紀八九十年代,全北京的修筆行不少於十家,有國營的,也有個體的。「那時候,趕上人多,找我修筆都得排隊!」張廣義回憶,曾經,擁有一支樣美質優的鋼筆是人們普遍的心願,寫得一手漂亮字也是一件值得驕傲,甚至會引人爭相「攀比」的事。

七十多年裡,張廣義修了數十萬枝鋼筆。找他修筆的有外國大使、文藝名人,也有小學生、工廠工人。他「認筆不認人」,用自己研發的小機器認真修着每一枝筆。

上世紀八十年代,張廣義被評為「北京市先進個體勞動者」。帶着這份榮譽,他還定期去天安門廣場,為國旗班的戰士們義務修筆。

然而,鋼筆需要灌墨、清洗;在如今這個講求效率的時代,輕便便宜、用完即丟的水筆和圓珠筆顯得更實用。近些年,電腦、手機等科技產品的流行,進一步抹去了鋼筆的墨水印跡。

前幾天,張廣義得知,自己神交已久的上海老同行,剛剛關了店,回甘肅老家養老去了。據他了解,全國專門修鋼筆的店,如今只剩下四家了。

張廣義還一直堅守在原地。「有些小時候找我修過筆的顧客回來看我,跟我開玩笑:『我都要退休了,您還在這呢。』」由於年事已高,從幾年前開始,他只在每天下午三點開門營業一小時。

門庭若市的舊況已不復存在。但由於能修的人少了,張廣義總會接到全國各地的諮詢電話。

見證書寫文化變遷

根據市場調查公司歐睿國際的數據,中國在2015年已成鋼筆銷售額第一的國家,佔全球鋼筆總銷售額的48%。在全球範圍內,預計到2020年鋼筆銷售額可達十五億美元。

在電子時代,「書寫」從大眾的剛需,變成了小眾的個性化需求。鋼筆也從日用品變成了禮品、收藏品、時尚用品。

「時尚是顧客很關注的一點。」凌美鋼筆的銷售員趙先生介紹,該品牌銷售最好的一款就「擁有現代主義的設計風格以及輕質的材料」。他工作的專櫃位於北京西單,日均銷售鋼筆五十枝左右。自2008年進入中國市場開始,該品牌已開設一百多家專櫃。

國內外的鋼筆品牌還紛紛採用鑲鑽、彩繪等技藝,生產出各種具有收藏價值的鋼筆。國產品牌英雄近年來就憑藉黑檀木鋼筆、寶石筆等,走出了經營下滑困境,實現逆轉營收。

隨着「文藝範」在年輕人中的流行,鋼筆還成為製作手賬的必備品,在電商平台上打開了又一銷路。

「時代確實不同了。」張廣義感嘆,如今有年輕人甚至帶着「萬把塊」的鋼筆來請他修理。不過,這位可以稱為「筆癡」的老人有時也會有點生氣。「好多人根本不懂鋼筆,瞎用!多貴的筆,用久黑墨水了都會堵,堵了再甩就容易把筆尖甩壞。」他先是氣得拒絕修理,然後又細心叮囑每一位顧客:「要用藍墨水,否則要定期清洗。多貴的筆都一樣。」

在張廣義手中,高端的禮品鋼筆、時尚的手賬鋼筆、日用鋼筆,都是一樣。他以幾十年如一日的工匠精神對待着每一枝筆。雖然鋼筆以新的形式流行起來,但張廣義的生意並未隨之回溫。他幾十年間帶的四個徒弟,都陸續轉了行。

日頭漸落,陽光斜射進了小店的玻璃門。店舖位於鬧市區,要是租出去,每月能有上萬元租金,相當於老人修筆一年的收入。

正要關門間,一名中年男子走進了店舖。「看報紙得知有這家店,但是一直沒見開過門。」在附近工作的秦先生剛好在「營業時間」路過這裡,就進來買了一枝筆。「我喜歡用鋼筆,也想支持一下老人家。」他說,知道店還開着,以後他一定會在這裡修理自己的鋼筆。■文:新華社