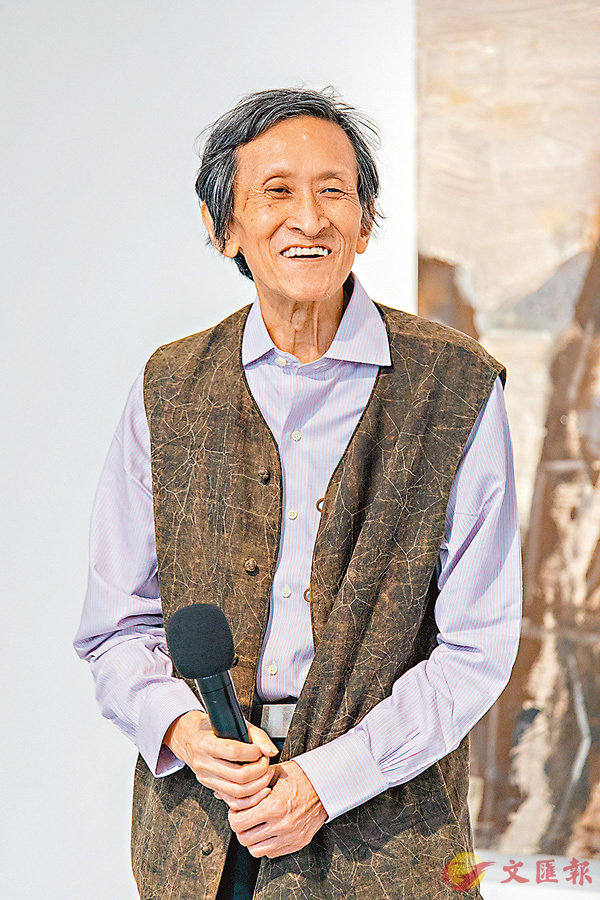

■王劼音認為山水間蘊含中國哲學。

■王劼音認為山水間蘊含中國哲學。山水與花卉,在當代水墨藝術家王劼音的筆下,既保留本然的素雅,又重新演繹為另一番姿態。無論是油畫顏料的反覆塗抹,還是以點構成的拼接大尺幅水墨,都在講述創作的另一種新的可能性。檢視自己數十年的繪畫生涯,王劼音說:「我彷彿生下來就是為了畫畫,心思都在畫上,對其他的事情沒有興趣。」

王劼音的個人展覽《大山水》早前於包氏畫廊舉行,展出他的30多件繪畫作品,包括油畫、水墨畫以及木刻版畫等,橫跨他在過去二十多年的創作,展現創作多樣性,其中部分作品將由6月3日至21日繼續在3812畫廊展出。他認為,自己的當代水墨作品與香港這個很「洋」的城市自有契合之處,希望藉展覽將宏觀上的中國文化景觀展現給香港觀眾。

鍾情山水

當走近展覽中的大尺幅水墨山水作品《蕭山平湖》時,既被無數深淺不一的「點」所吸引,又清楚見到若干並不「完美」的拼貼痕跡。他解釋道,「點」的來源甚廣,可以追溯到印刷的網點,版畫中以圓口刀刻出的一個個洞,中式園林中鋪路的鵝卵石,以及受到點彩畫派的代表畫家Georges Seurat的影響等,「我接觸水墨時也是以傳統的山水開始,當遇到不滿意的作品,我想到『點』可以改變物體的結構,便用『點』來修改不滿意的地方,處理好畫面的構成關係。」這是他第二次試驗將十幾張水墨畫拼成一幅大尺幅作品,其中同樣經歷了長期的反覆修改。

「中國山水蘊含深刻的哲學文化內涵」,這是王劼音鍾情山水題材的原因,但他並沒有聚焦於某一座具象的名山大川,而是在更宏大的層面上,將個人對中國文化的理解,化為一種抽象的觀照。他喜愛經歷時光積澱的厚重韻味,也希望自己的創作可以真實表現自己作為一個當代中國人的思想和情緒。但與傳統中國畫的一氣呵成不同,他會在同一張宣紙上反覆修改,正反兩面翻轉甚或上下倒轉,不受局限。

無心插柳

生於1941年的王劼音現工作生活於上海,他的繪畫之路略顯曲折,從版畫到油畫,再到水墨,每個階段歷經二十年,是機緣巧合,也是順其自然。但萬變不離其宗,「儘管畫種變化很大,但中心思想不變,我一生所想要追求的也從未變化。早期我接收的多是西方美術知識,這反而使我對中國文化愈加產生興趣,想要通過作品把它發揚光大。」他現時的水墨創作,難以避免會受到早前版畫和油畫的影響,「早期的版畫經驗對我現在的創作很有幫助,每個畫種的藝術語言都不同,恰好可以互相借鑒,汲取營養。」

「創作靈感無處不在,但機會總是留給有準備的人。」他總是會在畫室內寫寫畫畫,有些作品落筆後新想法源源不絕,有些則遇到瓶頸,需要擱置一段時間再找契機完成。他直言不喜歡自己處於有序的狀態,也沒有太多關於未來的計劃,通常是邊動手邊思考,「有的畫家是『有心栽花』,而我總是『無心插柳』,不打草稿才好玩。也許我本來想要畫一幅山水,趁着有靈感立刻動筆,畫着畫着卻發現感覺不對,靈感不靈了,這時我會把畫翻個身再看,也許山水就看起來像花卉了,我便順勢將它畫成了花。」他笑着說。■文:香港文匯報記者 張岳悅 圖片由受訪者及3812畫廊提供